Composição

- Soundcloud: soundcloud.com/lipetavares

- Twitter: @lipetavares

- Instagram: tavareslfelipe

Empolgado para voltar a fazer parcerias em composições. Ontem recebi uma letra linda de Anderson Foca para musicar.

Zé Ibarra na Sede Cultural DoSol

fotos por Márcia Marinho

fotos por Márcia Marinho

Ontem fui mais uma vez à Sede Cultural DoSol, dessa vez para assistir ao show solo de Zé Ibarra.

Toquei com a Banda Café em uma festa fechada no sábado à noite e no domingo pela manhã tive um ensaio com o SeuZé. Como resultado, passei o dia inteiro sonolento e indisposto, o que me levou a cogitar seriamente deixar de ir ao show para o qual já tinha ingressos. Enquanto hesitava, pensava que essa era uma apresentação que eu não poderia perder, visto que o artista em questão é alguém que tem um potencial enorme para virar um grande nome da música brasileira, certamente ocupando algum espaço na tradição da MPB, e essa oportunidade de vê-lo em um espaço intimista como o novo palco do DoSol, certamente vai ser difícil de se repertir novamente. Com um empurrão de Márcia, acabei indo.

Conheci Zé Ibarra através da Dônica, seu primeiro projeto, e passei a acompanhá-lo desde então, tanto no trabalho com o Bala Desejo, quanto nessa encarnação solo.

A base do repertório do show foi o disco recém-lançado, o Marquês 256, com outras releituras não contidas no álbum - e Lua Comanche, lançada com o Bala Desejo. Eu já tinha sido impactado pela técnica, tessitura e beleza do timbre vocal de Zé Ibarra, sobretudo ao assistir performances mais improvisadas em lives no Instagram, além dos próprios registros em disco pelos seus projetos, mas a impressão de ouvi-lo ao vivo, nesse formato voz em violão, foi muito mais marcante. Ibarra alia um domínio da voz e uma execução primorosa do violão como poucos o fazem na música brasileira atual. Contribuíram para isso, tanto a operação de som de Bráulio, técnico que tem viajado com o músico carioca nessa turnê, além da própria estrura de som da charmosa sala do DoSol, que mais uma vez se provou bem dimensionada e pensada para o espaço.

Quem acompanhou o Bala Desejo, projeto composto pelo próprio Ibarra, Júlia MestreDora Morelenbaum e Lucas Nunes, desde o início, ficou clara a inspiração da banda nos Doces Bárbaros. Da opção por figurinos andróginos, à apresentação despojada/acústica em forma de quarteto, muita coisa ali remetia ao grupo formado por Gal, Bethânia, Caetano e Gil no meio dos anos 1970. Essa reverência ao santíssimo quarteto baiano continua no trabalho solo de Zé, seja pela escolha do repertório de covers que, com exceção de Bethânia, contempla a todos os outros, seja quando, no show de ontem, Zé Ibarra declarou se inspirar diretamente em Gal ao lançar mão de registros agudos em seus arranjos vocais.

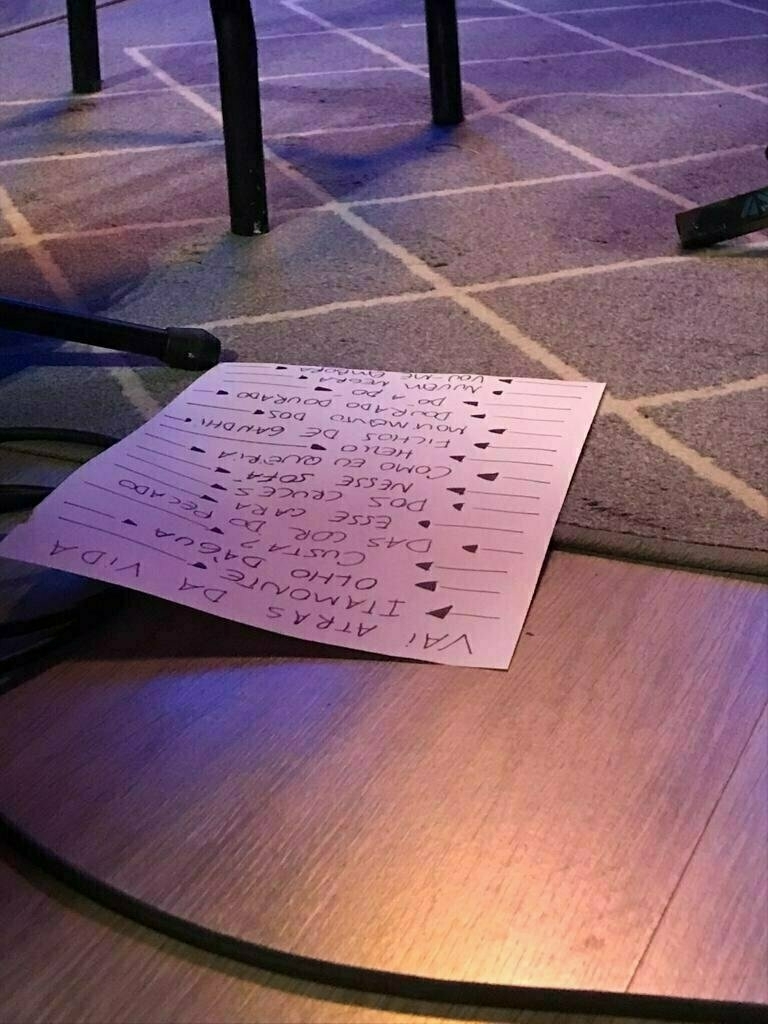

Mas o leque de referências do músico carioca vai bem além. Um aspecto relevante do show e também do disco de Ibarra, é o papel de apresentar a uma nova geração de ouvintes artistas sobre os quais atualmente se fala muito pouco e cujas músicas provavelmente só chegam a ouvidos um pouco mais curiosos que a média. Foi uma grata surpresa testemunhar boa parte do público presente estar com as letras de canções de canções de Paulo Diniz e Guilherme Lamonier - Vou-Me Embora e Vai Atrás da Vida que Ela te Espera - na ponta da língua. Há cerca de duas décadas os Los Hermanos fizeram algo semelhante ao resgatar e reapresentar uma parte da obra de Belchior. É um movimento que acontece na música brasileira de tempos em tempos, mas poucos artistas o fazem com tanta intencionalidade e sem fechar os olhos para os seus colegas de geração. Ao mesmo tempo em que segue esse caminho de diálogo com o passado da música brasileira, questionando e ressignificando a tradição da MPB, Zé também deixa espaço para apresentar os seus contemporâneos de composição e criação musical. Os repertórios do show e disco reservam espaço para canções de compositoras mais novas como Sofia Chablau e a já citada Dora Morenlenbau.

Valeu demais a ida ao DoSol para testemunhar pessoalmente esse show de início de carreira de um nome com potencial para alcançar patamares de mais prestígio e reconhecimento na música brasileira.

No ano passado escrevi sobre o papel do bom gosto no bloqueio criativo que acomete compositores, escritores e outros. Estar diante de um artista como Zé Ibarra, certamente é um gatilho para a sensação de “para quê continuar compondo e cantando se tudo o que pode ser criado já está ali muito mais bem feito do que eu posso fazer?” A resposta a essa pergunta já tinha sido dada naquele mesmo dia, mais cedo.

No ensaio mencionado no início do texto o SeuZé voltou a trabalhar, em estúdido, em novas composições após cerca de 10 anos e foi uma sensação muito boa ver as canções tomando forma e fazerem ressurgir aquele sentimento de que estamos trabalhando em algo que pode significar algo para quem nos ouve, bem como voltar a colocar o trabalho da banda - e os nossos individuais enquanto músicos e compositores - em movimento. Ainda vejo sentido em continuar compondo, gravando e fazendo shows.

Poeta Chileno

Ontem à noite voltei à obra de Alejandro Zambra através de Poeta Chileno. Mais uma vez fisgado pelo realismo sem firulas da prosa do escritor santiaguino.

Em mais uma história ambientada em Santiago, me vi compreendendo uma série de referências a lugares, comidas e da capital do Chile, que pude experimentar nas duas vezes em que estive na cidade.

Da mesma forma, as pequenas piscadelas que Zambra dá aos leitores da sua geração (sou de 82, ele de 75), sobretudo ao citar músicas, bandas, e videogames mais universais e caros a quem cresceu nos anos 1980 e 1990 e estava minimamente atento à cultura pop daquele período, criam um vínculo que me parece bem mais natural do que em outras obras que lançam mão de referências generacionais, como Jogador Nº 1, de Ernest Cline.

Ler Alejandro Zambra mais uma vez tem feito pensar sobre um aspecto da minha produção artística que eventualmente retorna às minhas reflexões: a dualidade “local-universal".

São impressões semelhantes às que tenho tido ao imergir na obra de Haruki Murakami ao longo dos anos. Sem exceções, ao longo da sua produção de ficção, o autor japonês abusa do recurso a citações à cultura ocidental, sobretudo a música e compositores, ao passo que não abre mão de especificar detalhes, como nomes de ruas, bairros, estações de trem, modos de preparos de alimentos, específicos das cidades japonesas em que as suas histórias se desenrolam.

Em algumas composiões minhas mais recentes, venho conscientemente tentar lançar mão de referências tipicamente natalenses, como é o caso da “camisa do Alecrim” que o narrador da letra da canção Desapego menciona.

O verso mencionado começa por volta de 20s

De certa maneira, porém, me preocupo com a forma com que essas referências aparecem nas minhas músicas, de modo que possam fazer sentido para ouvintes que não compartilham das experiências de viver no lugar de onde escrevo.

Por outro lado, me interesso muito mais por essas pequenas inserções, nas minhas letras, de fragmentos da experiência do que é ser natalense, do que propriamente fazer da canção uma listagem de supostas qualidades da cidade ou do estado em que nasci e onde vivo.

Continuarei atento a como essa questão tem sido abordada na música que consumo e em outras expressões artísticas.

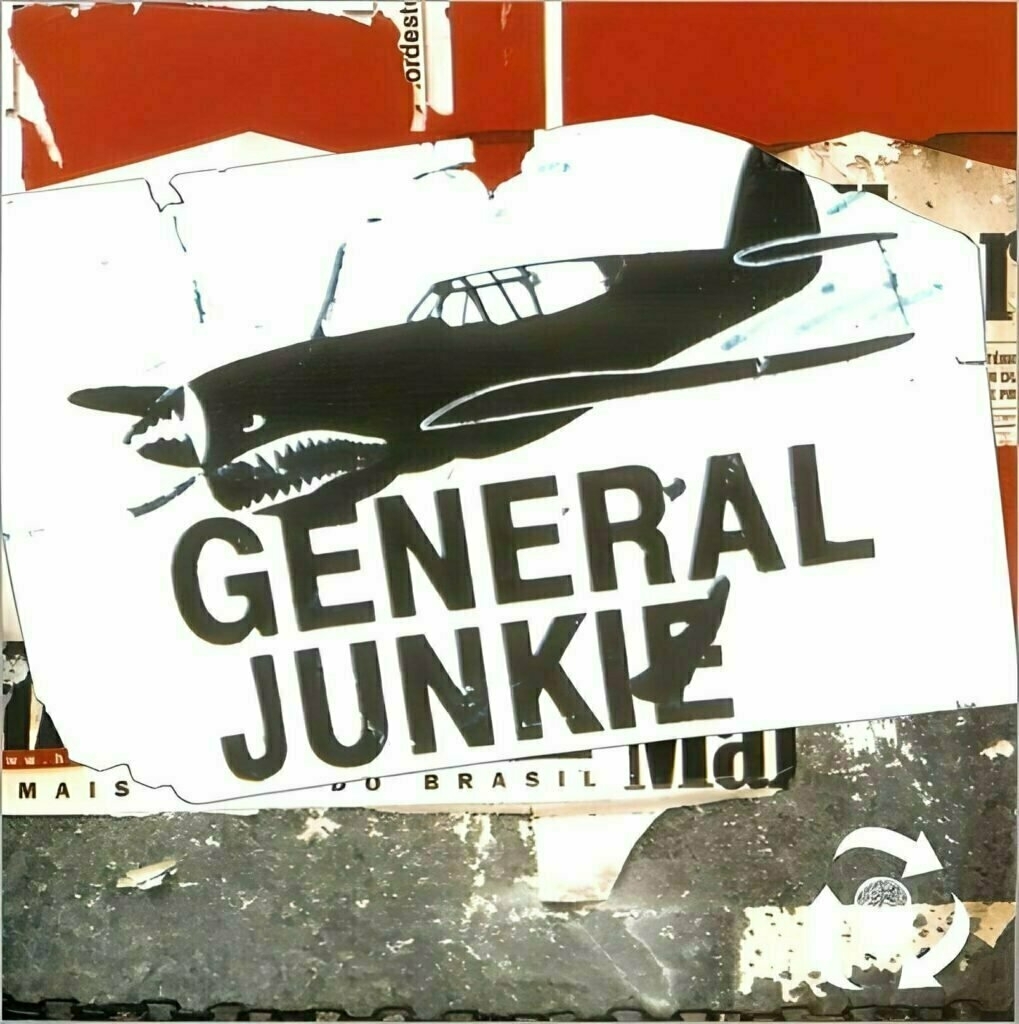

General Junkie e as minhas primeiras composições em perspectiva

Capa do, até hoje, único disco do General Junkie

Recentemente estive ouvindo o clássico disco homônimo do General Junkie. Venho convivendo com esse álbum desde o seu lançamento, em 2002, mas o distanciamento tem me feito perceber algumas nuances até então ignoradas.

Apesar de lançado no início da primeira década dos anos 2000, o disco reuniu músicas que foram compostas ao longo dos anos 1990 e que carregavam marcas fortes daquele tempo, sobretudo no que diz respeito à mistura de ritmos e linguagens, tão próprias daquela década. Daí a comparação reiterada pela crítica musical local, do General com as bandas pernambucanas expoentes do Manguebeat, creio eu que sobretudo como consequência da proximidade dos natalenses com o Eddie, que chegou inclusive a gravar O Amargo", composição de Gustavo Lamartine.

Contudo, considerando as óbvias diferenças estéticas, acredito que é possível situar as composições do General Junkie num movimento (espontâneo e sem manifesto) nacional mais amplo da música independente brasileira daquele período, que se se permitia ir além de algumas convenções estéticas tão caras aos anos 1980, e que colocaria a banda potiguar na mesma linha evolutiva da música brasileira que também abrigaria nomes como os cariocas Acabou La Tequila e Mulheres que Dizem Sim.

O General Junkie foi muito competente em dialogar com aquela tendência que acontecia na música brasileira da época, partindo do local, assumindo o sotaque natalense, e no caso das músicas registradas no disco, captando o que acontecia fora do Brasil, especialmente a rítmica do Rage Against The Machine e a abordagem guitarrística de Tom Morello, conscientemente assimiladas pela banda, como Anderson Foca revelou no livro DoSol: 10 anos de música, e mais recentemente, no podcast que o DoSol lançou para celebrar os 20 anos de atividades enquanto combo cultural.

O fato é que Gustavo, Paulo e Marcelo lidaram com esse caldeirão de referências e chegaram a um disco cheio de personalidade e, mais importante, sem soar pastiche. Algo que eu certamente não consegui fazer com o República 5, a primeira banda em que toquei, nem com as primeiras composições que escrevi para o SeuZé.

O República 5 começou no final de 1999 e durou até o início de 2003, quando o SeuZé foi formado. Pelo menos entre o meu círculo de convivência, nesse período ainda era bastante forte o rescaldo cultural vindo dos anos 1990.

Quando escrevi as minhas primeiras músicas, acho que em 1998 ou 1999, eu e alguns amigos do Salesiano de Natal ouvíamos muito Nirvana, Engenheiros do Hawaii e Paralamas. Assim esses meus primeiros esforços de composição remetiam a essas bandas e de certa forma eram canções mais ortodoxas no sentido de serem mais diretas e não sugerirem misturas entre gêneros e ritmos. Em algumas dessas primeiras produções eu escrevia letra e música, mas era bem comum à época eu musicar letras de alguns colegas da escola, principalmente de Carlos Henrique com quem estudei até o terminarmos o Ensino Médio, em 2000.

Uma dessas parcerias deu origem à canção Quem Somos Nós, que originalmente foi pensada como um rock mais direto, bem na fonte dos Engenheiros, mas que quando trabalhada em ensaios pelo República 5, acabou ganhando uma pegada mais reggae, em grande parte por sugestão de Carlinhos, baterista da banda. Quem Somos Nós chegou a ser registrada numa demo que a minha primeira banda gravou no Estúdio Cantus, capitaneado por Helder Lima, à época baterista do Cantus do Mangue, banda de reggae seminal natalense. Essa gravação provavelmente foi feita em 2001 ou 2002, em dois canais. Posteriormente seria mixada por Rufino, um conhecido, numa sala do CEFET-RN.

O que me lembro de “Quem Somos Nós”, uma das minhas primeiras composições, em parceria com o amigo Carlos Henrique. Destaque para os trocadilhos gessingerianos

Carlinhos, que além de baterista do República, era meu vizinho, era bastante curioso e tinha uma pegada de ouvir música com ouvido de pesquisador. Lembro que mais ou menos nessa época, num dia em que estávamos voltando da saudosa Velvet Discos para Lagoa Nova, bairro em que morávamos, ele me falou algo como:

Para quem tem banda, um disco é como um livro

De fato, boa parte da tendência que desenvolvi nesses primeiros anos de bandas, de pensar em arranjos sempre considerando a possibilidade de misturar ritmos e linguagens, veio através de Carlinhos. Foi ele quem me apresentou os discos de Chico Science, o Guentando a ôia - do Mundo Livre - e mais a frente, em 2002, o Alugam-se Asas Para o Carnaval, do Jorge Cabeleira. Esse último exerceu um forte impacto em mim e influenciou decisivamente a estética que as primeiras composições do SeuZé seguiram, baseada numa mistura de rock, blues e baião.

Acontece que a leitura que fiz de todas essas e bandas e discos foi, em alguma medida, ingênua e literal, como um Sérgio Leone sem intencionalidade e ironia. Ainda gosto de algumas ideias do Festival do Desconcerto, do SeuZé, sobretudo considerando que só pudemos contar com um produtor experiente na mixagem do disco. Mas comparando hoje com o disco do General Junkie, o de estreia do SeuZé me soa ligeiramente pastiche e apressado no trato com as referências. E ao refletir sobre isso não o faço em tom de lamento, arrependimento ou juízo de valor, mas como uma observação que só o distanciamento temporal pode produzir.

Lacunas, gosto e produção musical em casa

Gravando as baterias do disco do Forasteiro Só, em 2014

Desde o início dos anos 2000 venho lidando com diferentes versões da ideia de gravar as minhas composições em casa. Inicialmente o impulso era de registrar com alguma qualidade os esboços de canções para posteriormente apresentar aos meus companheiros de banda. Na sequência foi ganhando fôlego a possibilidade de produzir demos para as bandas em que tocava à epoca, inicialmente o República 5 e, mais à frente, o SeuZé. A ideia era viabilizar registros para inscrever as bandas em festivais como o MADA e o saudoso Pop Rock Tropical.

Se a memória não estiver me traindo, creio que o evento motivador desse desejo de produzir em casa veio após ouvir uma demo do Brigitte Béreu que havia sido gravado por Marlos Ápyus, na sua casa. Eu era um admirador da banda e aquele registro doméstico causou um grande impacto em mim, pelo contéudo e pela forma.

Mas, somente em 2008, quando comprei uma placa de som e um microfone condensador, é que comecei a pôr em a ideia em prática. Algumas das músicas que entraram n'A Comédia Humana, foram pré-produzidas no meu então quarto, na casa dos meus pais. Um pouco mais à frente, em 2013, sobretudo após conhecer o Recording Revolution, passei a considerar a possibilidade não apenas de produzir esboços e demos, mas de gravar discos na íntegra, em casa.

Em seu blog e canal de Youtube, Graham Cochrane defendia a ideia de que com a redução de custos de equipamentos e softwares de produção musical e o aumento na qualidade até mesmo das ferramentas mais acessíveis, não havia razões para que músicos e compositores não se dedicassem a gravar os seus próprios materiais.

O contato com dois discos gravados em casa por compositores que admiro profundamente - Supérflua, de Luiz Gadelha e Canções de Apartamento, de Cícero - acendeu outra fagulha: no segundo semestre de 2014 criei um novo projeto, o Forasteiro Só, e decidi gravar as canções que deram forma ao disco de estreia da banda, no home estúdio que montei em meu quarto, no apartamento em que morava na época.

Gravando vocal no closet. 06 de setembro de 2014

Quando comecei a produção desse disco, eu tinha segurança suficiente para dar conta da etapa de gravação dos instrumentos e vocais, mas hesitava sobre a minha capacidade de assumir a mixagem/masterização do disco. Ainda que eu tivesse estudado um bocado sobre mixagem, não tinha botado a mão na massa o suficiente e era refém da possibilidade de que o resultado final dessa produção não atingisse a qualidade média dos discos lançados por outros compositores e bandas independentes, ou que soasse amador a ponto de não convencer curadorias de festivais a considerar o projeto para a suas programações.

Essa é uma questão com a qual estou lidando novamente nas últimas semanas. Tenho uma série de ideias de composições inacabadas e pretendo trabalhar nesse material e lançar alguns singles, ou mesmo um EP (daí a retomada desse blog). Estou decidido a gravar tudo no meu home estúdio, mas ainda hesito bastante em assumir a mixagem, justamente pelo receio de o resultado final acabar por não fazer jus às composições ou ao padrão de mixagem que o meu gosto aprendeu a identificar como o mínimo aceitável.

Somente recentemente passei a compreender melhor o papel implacável de censor que o nosso gosto exerce sobre o processo criativo. Através do Boa Noite Internet, de Cris Dias, cheguei a esse vídeo em que Ira Glass usa o termo lacuna (gap, no original) para sintetizar e lançar luz sobre essa questão. Abaixo uma tradução livre/adaptação da ideia que o criador do This American Life aborda no vídeo.

Ninguém fala isso para quem é iniciante. Gostaria que alguém me contasse. Todos nós que fazemos trabalho criativo, fazemos isso porque temos bom gosto, mas existe essa lacuna. Nos primeiros anos em que você faz coisas, não é tão bom assim. Tenta ser bom, tem potencial, mas não é. E o seu gosto, a única coisa que o colocou no jogo, ainda é matador. O seu gosto é o motivo pelo qual seu trabalho o decepciona. Muitas pessoas nunca passam dessa fase, elas desistem.

A maioria das pessoas que conheço que fazem trabalhos criativos e interessantes passaram anos nisso. Sabemos que nosso trabalho não tem essa coisa especial que queremos. E se você está apenas começando ou ainda está nessa fase, você tem que saber que é normal, e o mais importante que você pode fazer é trabalhar muito.

É só passando por um volume de trabalho que você vai preencher essa lacuna, e seu trabalho será tão bom quanto suas ambições. E demorei mais para descobrir como fazer isso do que qualquer pessoa que já conheci. Isso vai demorar um pouco. É normal demorar um pouco. Você apenas tem que lutar para abrir caminho.

A capa de cinismo que visto, ainda que inconscientemente, me levou inicialmente a minimizar a ideia defendida por Ira Glass, a enquadrando genericamente como autoajuda e inutilmente evitando identificação com a mesma. Entretanto, a cada dia tenho me convencido mais da abordagem do nosso gosto e referências como responsáveis por censurar o nosso trabalho criativo.

Ter isso em mente me parece importante nesse momento em que estou prestes a imergir na tarefa de materializar em canções lançadas ideias soltas e outros esboços mais encaminhados de composição.

Volte aqui e/ou assine a newsletter para descobrir com lidarei com esse mestre da censura disfarçado de gosto.

Compositor de 5ª série

Tenho o hábito de eventualmente fazer pesquisas no Google sobre citações aos meus projetos musicais espalhadas pela grande rede. Quase sempre encontro textos sobre discos que eu lancei e ainda não tinha lido. Mas, de vez em quando retorno à textos antigos sobre o SeuZé, que eu já conhecia.

Na semana passada, enquanto fazia a referida pesquisa, me deparei com críticas sobre o primeiro disco do SeuZé, Festival do Desconcerto, lançado em 2005. Esse foi o primeiro disco que gravei e lancei em uma banda e por isso tenho um carinho especial por ele. Mas não posso negar que não gosto de muita coisa que foi registrada ali, especialmente dos timbres. Também não gosto da forma confusa e mal processada com que misturamos as referências. Até acho que FeLL e Augusto fizeram um bom trabalho nas guitarras e Eduardo Pinheiro, que produziu o CD, conseguiu tirar um excelente som dos instrumentos deles. Mas, ouvindo hoje, acho o som da bateria e do baixo muito artificiais e comprimidos.

Enfim, o que quero afirmar com toda essa divagação é que consigo perceber que o álbum de debute do SeuZé é cheio de lacunas e deficiências e que eu entendo tranquilamente certas críticas negativas das quais foi alvo. Concordo que algumas letras têm poética simples e imatura. Hoje eu não batizaria uma canção minha com um nome tão direto e simplista como ”Antônio Conselheiro”. Mas essas são marcas do tempo e provavelmente daqui a 10 anos eu olharei para a minha produção atual com um olhar bem reticente.

Entretanto, uma crítica recorrente às primeiras musicas do SeuZé que eu ainda não consegui digerir é a que questionava o nosso direito de abordar temáticas ligadas àqueles esteriótipos tradicionais sobre o Nordeste: seca, sofrimento dos sertanejos, entre outras. O argumento? Somos playboys de classe média oriundos de centros urbanos.

De fato, hoje em dia tenho outras referências e preferências e não me interesso por escrever sobre o que escrevia no começo do SeuZé, mas não faço isso porque não consigo me identificar nos personagens sobre os quais escrevo. Essa linha argumentativa ignora um aspecto básico inerente à produção artística que é a representação, além de por o crítico numa posição complicada. Colocar em xeque o direito de um compositor abordar uma realidade na qual ele não está diretamente inserido levaria críticos de música a autorizarem poquíssima coisa a ser escrita.

Por exemplo, questionar o direito de Chico escrever canções sob o ponto de vista de mulheres simplesmente porque ele é homem, nos privaria do privilégio de ouvir pedradas como “Com Açúcar, com Afeto”, “Atrás da Porta” ou “Tatuagem”.

Reproduzo abaixo o trecho de uma dentre diversas críticas que analisaram o primeiro disco do SeuZé sob essa ótica.

Mais redonda em sua proposta, a banda potiguar Seu Zé vem colecionando elogios com seu promissor primeiro trabalho, Festival do desconcerto, um disco quase conceitual que também aposta na mistura rock/mpb e, a bem da verdade, acerta tanto quanto erra nos alvos em que mirou. […] A certa altura do disco, o ouvinte fica a se perguntar da legitimidade de letras como “eu vou partir, vou deixar meu sertão / com esperança na alma e enxada na mão”, entoadas por jovens de aparência tão classe média.

http://rockloco.blogspot.com.br/2006/09/como-era-gostosa-minha-mpb.html

O blog que menciono acima era administrado por uma turma que tocava um programa de uma rádio baiana. Mas o teor da análise se repetiu em textos e falas sobre o Festival do Desconcerto, vindos de Natal e de outros estados.

Refletir sobre essa questão no momento em que me proponho a trabalhar em uma nova leva de composições pode soar como uma forma de autodefesa antecipada, ou uma tentativa de justificar certas temáticas que eu venha a abordar. Não é. Sequer sei sobre o que escreverei, muito menos tenho um conceito a abordar nos esboços de canções que já encaminhei.

A primeira vez que entrei em contato com a noção de “eu lírico” foi numa aula ministrada para a minha turma de 5ª série, pela estimada professora de Língua Portuguesa, Ana Alice, no Colégio Salesiano de Natal. Obviamente não tinha noção àquela época de como me apropriaria daquele conceito de maneira mais prática. Lembrar dele agora é uma forma de me precaver de um dos principais males que podem acometer um compositor: a autocensura.

Aos críticos e colegas compositores que pensam diferente só tenho duas coisas a oferecer: o debate ou um livro de português da 5ª série.

Discos como atalhos

Entre 2008 e 2010 estive envolvido no meu mestrado em História. Na pesquisa que eu desenvolvi, tentei entender as mudanças na relações sociais decorrentes da introdução dos primeiros aparelhos reprodutores de música (fonógrafos e gramofones), no Rio de Janeiro, na primeiras décadas do Século XX. A fase em que eu tive mais dificuldade de concentração e foco foi durante a revisão bibliográfica. Eu precisava fazer leituras e tomar notas de praticamente tudo o que já havia sido escrito sobre a minha temática. O volume de leituras que já era grande, tornava-se enorme quando se juntava aos textos das disciplinas que eu estava cursando.

Diante da sobrecarga, cheguei perto de cair na tentação de me apropriar das ideias de comentadores. Explico. Não parecia muito mais cômodo e pratico do que ler tudo o que Mário de Andrade escreveu sobre música, repetir o que outros autores já concluíram sobre o modernista? Alguns chamam isso de plágio, outros de atalho intelectual. Resisti por pouco.

Lembrei dessa situação quando estava ouvindo hoje um compositor norueguês não muito conhecido no Brasil: Sondre Lerche. Conheci o escandinavo há uns 10 anos, a partir da indicação do amigo Ricardo Vilar. À época, acompanhávamos alguns blogs de download de música e costumávamos compartilhar com o outro o que achávamos interessante. A partir de então, passei a acompanhar tudo o que o músico lançou.

Depois de alguns meses sem fazer, ouvi novamente o disco “Two Way Monologue”, que junto de “Duper Sessions“, integra o meu top 2 do compositor.

Engraçado como a cada audição um disco nos revela coisas diferentes. Hoje, constatei que o Two Way Monologue é uma espécie de atalho musical, por conter referências bem digeridas a muita coisa boa da música pop anglo-americana dos anos 1960 para cá. Lá você encontra ecos de Beach Boys (arranjos de cordas e vocais que remetem ao Pet Sounds), Beatles, Dylan, tudo numa roupagem moderna e sem soar pastiche.

Essa é uma das grandes habilidades de composição e arranjo que eu ainda estou perseguindo: processar bem as referências e apresentar algo diferente a partir delas.

Ao longo dessa semana - a de debute desse blog - venho trabalhando numa parceria com Ticiano D’amore, que desde os primeiros esboços tem elementos de Bossa Nova, tanto na harmonia, quanto na rítmica. Estou satisfeito demais com a letra que Ticiano iniciou e com a melodia que estamos construindo, mas ainda não consegui pensar numa estrutura que fuja do clichê de bossa.

Vou deixar o disco do Sondre Lerche no meu player de música mais algum tempo para ver encontro o atalho certo.

Ficou curioso sobre o álbum que comentei? Compartilho agora:

Música em versão beta

Em algum outro blog que já mantive durante um curto intervalo de tempo, falei que sou muito indisciplinado para compor. Tenho inveja de amigos compositores que conseguem experimentar uma rotina de criação constante, mas nunca consegui fazer o mesmo.

Em geral, eu componho por demanda. Foi assim com todos os discos do SeuZé e com o de estréia do Forasteiro Só.

Diante de um projeto com deadline determinado, eu costumo arregaçar as mangas e só paro quando atinjo a quantidade de canções necessárias para aquele disco. Acontece que esse método de criação me esgota. Vivo uma imersão tão intensa durante aquele período, que quando encerro o processo, não consigo mais pensar em compor pelos próximos meses. E aí, quando a ideia de um novo projeto ou disco surge, tudo recomeça, pois, entre um trabalho e outro, eu não consegui produzir aos poucos. Confesso que mais de uma vez já cheguei a adiar a ideia de fazer um disco pelo receio de entrar nesse frenesi que descrevi acima.

Eis que me pego novamente cheio de ideias que gostaria de transformar em canções. Cogitei usar esse apanhado de composições para um novo disco do SeuZé ou para um novo registro do Forasteiro Só. Até mesmo reuni coragem para considerar lançar algo realmente solo, assinando como Lipe Tavares. Independentemente da escolha, percebi que no fim eu acabaria caindo no mesmo problema do qual tenho tentado fugir desde que comecei a compor.

Então, estou tentando uma mudança de método: ao invés de partir do projeto, partirei das canções. Vou tentar reunir disciplina e organização para compor mais frequentemente e quando achar que tenho um recorte significativo desse momento de composição, ou à medida que as músicas forem surgindo, decidirei que rumo elas tomarão.

E é aí que chego ao sentido de ser desse blog. Escrever sobre o processo é uma forma de me motivar a fazer da composição parte da minha rotina, quase um hábito. Na verdade, espero que uma coisa alimente a outra, visto que, também, nunca consegui escrever com a frequência que pretendo.

A ideia é que esse espaço funcione como um diário de composição mesmo. Pretendo falar sobre as ideias para letras, músicas e/ou arranjos. Eventualmente quero falar sobre o que tenho ouvido, lido e aproveitado como referência. Também tenho muita vontade - não necessariamente coragem - de ir soltando os esboços mais crus das canções, desde os primeiros rascunhos de letras, até os registros mais simplórios e toscos das músicas. Além disso, também espero falar um pouco sobre as ferramentas que utilizarei ao longo do processo: softwares e equipamentos de áudio e suportes para registro de ideias.

Outra razão de tornar esse processo público, é convidar quem esteja lendo a ser parceiro e contribuir com ideias sobre todos os aspectos da criação dessas canções.

O negócio por aqui é música em versão beta.

Listo abaixo meus perfis em algumas redes sociais que também serão alimentados com conteúdo sobre esse projeto.