Os caminhos da web aberta têm me levado a ótimas surpresas que recheiam o meu agregador de feeds RSS, e me possibilitam um relação mais deliberada com a Internet nesse mundo curado pelos algoritmos.

Não lembro exatamente como cheguei a Craig Mod, mas certamente foi através dos buracos de minhoca de links compartilhados por outros escritores que acompanho online.

Craig é um escritor e fotógrafo estadunidense aposentado que mora no Japão há mais de 25 anos, costuma fazer longas caminhadas e escrever sobre as suas experiências e encontros pelos lugares que percorre. A sua escrita é arrebatadora e eu espero ansioso a cada semana por um novo texto.

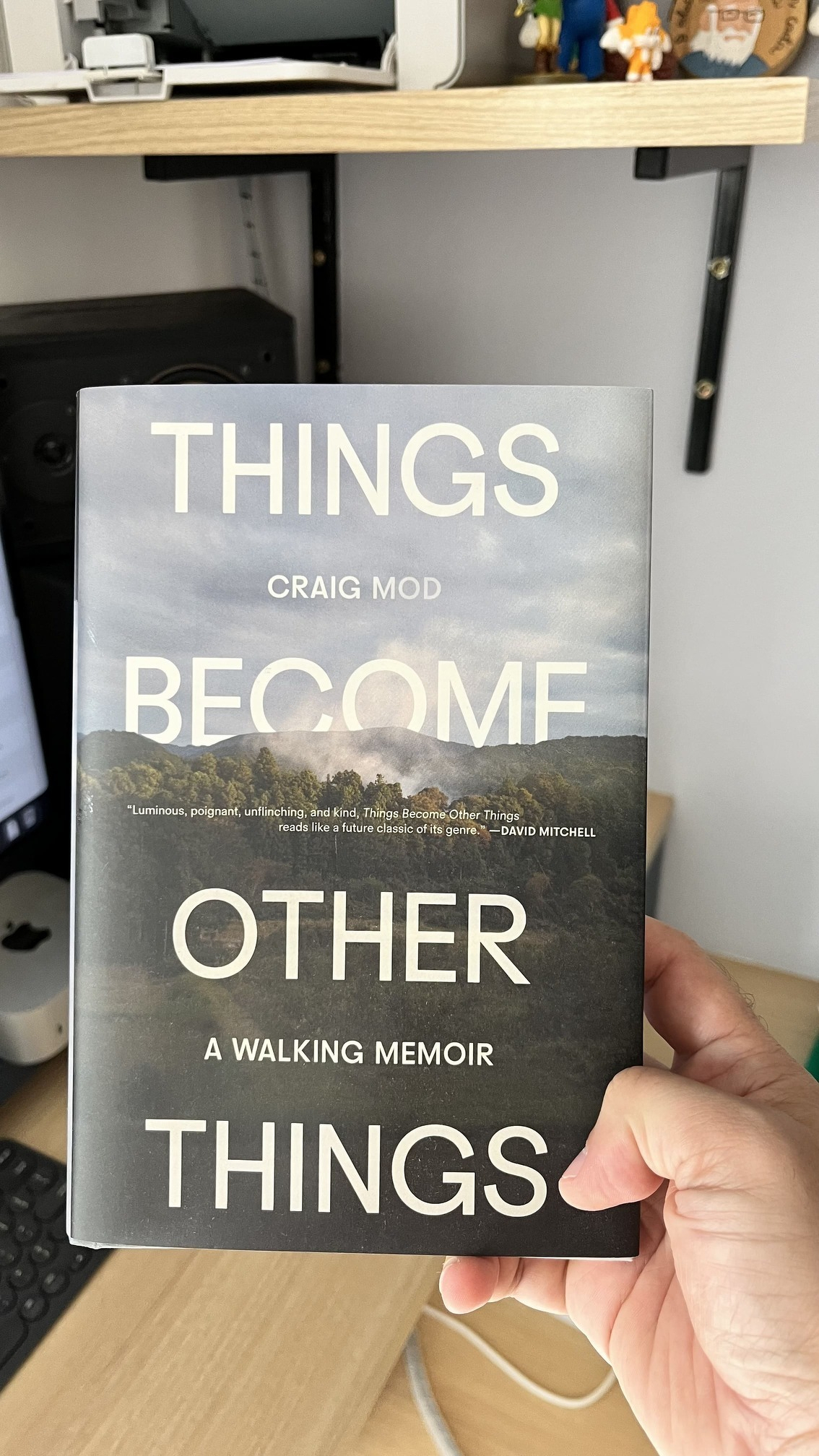

Um das recompensas que vêm ao seguir um projeto como esse por algum tempo é poder ver as obras sendo idealizadas e se concretizando. É o caso de Things Become Other Things: a walking memoir, livro que acabou de chegar para mim e sobre o qual Craig escreveu em seu site desde quando era apenas ideia. A cada semana ou mês pude acompanhar em que estágio de produção a obra estava, passando inclusive pelas provas de impressão e outros pormenores técnicos.

Além das ideias contidas nos escritos, uma das coisas que aprecio no trabalho de Craig Mod foi a solução que ele encontrou para viabilizar o seu objetivo principal: publicar livros. Os textos mais corriqueiros que ele publica, seja nas newsletters ou no seu site são peças autocontidas e suficientemente bem escritas, mas como ele mesmo diz, são na verdade meios para que possa publicar novos livros.

As usual: books — that’s the focus, and will continue to be the focus. Writing the next book, and then the next, as catalyzed / driven / permissionized by the membership program.

Eu não devia botar mais um livro no sarapatéu de leituras não terminadas em que me encontro, mas Things Become Other Things vai furar a fila por aqui. Abaixo segue o primeiro parágrafo do release de divulgação da obra, extraído do site do próprio autor.

Uma caminhada transformadora de 300 milhas ao longo das antigas rotas de peregrinação do Japão e através de aldeias despovoadas inspira uma memória de partir o coração de um amigo perdido há muito tempo, documentada ao lado de fotografias notáveis.